- Accueil

- Le projet al Ibahiyya

Le projet al Ibahiyya : alternatives philosophiques et philosophies hétérodoxes

Le projet al Ibahiyya

La présentation ci-dessous n'est pas un essai, un programme de recherche ou une profession de foi. Elle vise simplement à poser les questions auxquelles il est nécessairement répondu, de façon implicite ou explicite, dans tout site à caractère philosophique. Elle ne vise donc qu'à clarifier les "attendus" du site lui-même. Pour l'heure, cette présentation est en cours d'élaboration ; mais, pour des raisons que sa lecture devrait éclairer, il nous a semblé intéressant de la faire apparaître telle quelle se trouve formulée pendant sa construction. Sa lecture n'est évidemment pas un prérequis pour la consultation des autres contenus du site.

Incipit comedia : comme le voulait Bloch, la question que nous sommes à nous-mêmes se formule dans une langue étrangère...

1. Qu'est-ce que philosopher ?

a. la nature philosophique de la question de la nature de la philosophie

Commençons par un lieu commun de l'histoire de la philosophie, en interrogeant la question elle-même : pourquoi ne pas tout simplement montrer ce qu'est la philosophie en philosophant – plutôt que de vouloir la définir avant même d'avoir commencé ? A cette interrogation, le philosophe répondra qu'en l'occurrence, il s'agit bien de la même chose. Interroger la définition de « ce dont il s'agit », c'est le geste fondamental de la philosophie. Demander ce que c'est que philosopher, c'est donc, déjà, philosopher.

Ce qu'indique cette réponse (bien connue), c'est que la définition de l'acte de philosopher est une définition particulière, qui met à mal les typologies traditionnelles : elle est à la fois « ostensive » et « par paraphrase » ; elle est aussi bien « descriptive » que « prescriptive », etc.

Ce que nous indique encore cette réponse, c'est ceci : se demander à quoi sert le fait de définir la philosophie, c'est tout simplement se demander à quoi sert… de philosopher. Mais ici, le philosophe (comme nous essaierons de le montrer) n'a rien de très convaincant à répondre. Ou plutôt, il ne peut répondre que par un argument de cohérence interne, qui ne nous dit absolument rien sur l'intérêt ou la valeur de la philosophie ; l'argument est le suivant : dans la mesure où la philosophie prétend soumettre tout savoir et toute activité à la « question préalable » de la définition, il est somme toute logique qu'elle commence par s'y soumettre elle-même.

Dans le cas particulier de ce site, on peut ajouter une autre raison : dans la mesure où tout ce qui s'y trouve prend nécessairement appui (et vise d'ailleurs à illustrer) une certaine compréhension de ce en quoi consiste le fait de philosopher, il semble plus honnête de préciser clairement en quoi celle-ci consiste.

b. philosophie, philosopher, philosophies

Nous allons donc proposer une définition. Mais il nous faut d'abord ajouter un mot concernant le choix de ce qui est défini. Pourquoi « philosopher », et non « philosophie » ? La question peut paraître fastidieuse, mais elle est décisive. Si l'essence de la philosophie consiste bien dans un certain acte, elle ne doit en rien être confondue avec les résultats de cet acte. Vaut pour la philosophie ce qui vaut pour tous les autres domaines de la pensée et de l'agir humain qui souffrent d'un travers linguistique, qui veut que l'on utilise le même mot pour désigner l'acte de production et ses fruits. Ainsi la « menuiserie » peut désigner aussi bien l'art de produire un certain type d'ouvrages en bois, que ces ouvrages eux-mêmes ; de même que « la pensée » en général peut désigner aussi bien l'activité de penser, que ce qui est pensé (ce que traduit d'ailleurs le fait que l'activité elle-même soit désignée, et pas seulement en français, par sa forme passive).

De même, on tend à regrouper sous le vocable de « philosophie » aussi bien l'acte intellectuel du philosophe (ce que nous appellerons « le philosopher ») que les productions qui en découlent le plus souvent (ce que nous nommons « une philosophie »). Or il nous semble que, si l'essence du mathématicien consiste indéniablement à produire des mathématiques, et si l'essence de l'artiste est irréductiblement de produire des œuvres d'art, l'essence de la philosophie consiste bien à philosopher, et non à produire -- des philosophies.

c. la définition du philosopher

Voici donc la définition que nous proposons : philosopher, c'est regarder dans l'autre sens.

Cette définition ne se veut en rien une formule littéraire, une sorte d'aphorisme. Elle vise bel et bien à faire apparaître en quoi consiste le propre de l'acte philosophique (et sa dimension paradoxale). Nous allons l'illustrer par quelques mises en application.

2. Quelques exemples

a. premier exemple : science et philosophie

Un physicien regarde le monde, ou plutôt une partie de ce monde, un ensemble de phénomènes. Il les observe, les perçoit, les mesure, les décrit, tente de les expliquer et de les prévoir : c'est ce en quoi consiste le regard scientifique sur le monde. Mais voilà que ce scientifique, qui vient d'effectuer un certain nombre de mesures (de temps, d'espace, d'énergie, etc.) s'interroge sur ce qu'est la matière, sur ce qu'est le temps, sur ce qu'est l'énergie ; emporté par son élan, il se met à s'interroger sur ce qu'est la science, sur ce qui fait sa rationalité, sur sa capacité à atteindre « la vérité » concernant le réel ; et il en vient alors à se demander ce que c'est que la vérité, ce que c'est que le réel, et sur ce qu'implique la possibilité même que le réel existe et / ou soit connaissable, sur ce qui fait la valeur de la science, etc.

Ce scientifique s'est incontestablement mis à philosopher. C'est-à-dire qu'il est mis à regarder dans l'autre sens : au lieu de porter un regard (de) scientifique sur le monde, fondé sur un certain nombre de concepts (temps, espace, matière, etc.), un certain nombre de principes (le but de la science est la vérité, qu'elle peut atteindre grâce à son caractère rationnel, car ce qui est réel ne peut pas être irrationnel, etc.), de croyances (il existe un monde matériel extérieur, la science est bonne en ce qu'elle délivre la vérité, car la connaissance de la vérité est nécessairement un Bien, comme l'ignorance, l'erreur et l'illusion sont mauvaises, la recherche scientifique participe donc à l'élaboration d'un monde meilleur, etc.), il s'est retourné vers ces concepts, ces principes, ces croyances.

Les concepts de temps, d'espace, de matière, d'énergie, etc. ne sont plus ce qui permet d'analyser et de comprendre le monde, ils sont eux-mêmes ce qu'il s'agit d'analyser et de comprendre. La science cesse d'être ce qui questionne le monde pour devenir ce qui est mis en question. La valeur scientifique n'est plus ce qui permet d'évaluer une affirmation : c'est la valeur de la science qui est en attente d'évaluation, etc. Le scientifique regardait et questionnait le monde à la lumière de la science ; mais il s'est retourné, et braque maintenant ses regards sur les sources de cet « éclairage » : il est devenu philosophe.

Philosophe, physicien ou alchimiste ? Le philosophe de Rembrandt

b. deuxième exemple : philosophie et théologie

Le théologien est celui qui tient un discours au sujet d'un domaine de réalités spécifiques, que l'on peut en première approche considérer comme le domaine du sacré. C'est en ce sens que la théologie constitue bien une « science », comme l'avait d'abord pensé Heidegger (ce qui exige évidemment de ne pas restreindre le sens de ce terme à son acception positiviste, propre au domaine des sciences expérimentales), lequel définissait la théologie comme « science de la foi ». La foi est moins ici « l'objet » du savoir, que la lumière à partir de laquelle s'éclairent les réalités dont il s'agit (et qui, pour Heidegger, ne sont pour la théologie ni l'homme, ni Dieu, ni l'Être). Ceci explique la difficulté que représente le fait de dissocier le discours théologique de l'appartenance religieuse : « la foi » comme telle peut bien être posée comme un objet d'étude pour le psychologue, le sociologue, etc. mais elle n'est lumière (et donc, ajouterions-nous, réellement foi) que pour celui qu'elle éclaire, et cet éclairage n'est jamais indéterminé. En ce sens, il ne peut y avoir de théologie en général, mais seulement une théologie chrétienne, une théologie juive, etc. La théologie est donc le regard porté sur le sacré à la lumière de la foi.

Mais voici que le théologien se met à regarder dans l'autre sens ; au lieu de regarder le sacré à la lumière de la foi, il se met à questionner et interroger cette lumière même. Il se demande ce qu'est la foi, il cherche à lui donner un statut « épistémologique » (la foi est-elle une expérience vécue ? une donnée de la nature humaine ? un « mode d'existence du Dasein » ?, etc.) ; il s'interroge sur la possibilité même de parler de ce dont il parle, sur la légitimité de l'entreprise consistant à produire un discours humain sur le sacré ; il se demande en quel sens la théologie peut être considérée comme une science, il cherche à élucider les catégories qu'il a jusque là mobilisées pour penser son domaine : il questionne notamment la pertinence de la distinction entre sacré et profane, entre croyant et athée, etc. Le théologien est alors devenu philosophe.

Cette métamorphose du théologien en philosophe est d'ailleurs confirmée, de façon paradoxale, par certaines tentatives visant à la remettre en cause, comme celle de Karl Barth. On pourrait en effet considérer que le type de questionnement que nous venons d'indiquer, concernant notamment les conditions de possibilité de la théologie en tant que « discours humain sur le divin », sont précisément des questions théologiques, qu'elles doivent d'ailleurs être considérées comme des questions propres au domaine le plus fondamental de la théologie (la Dogmatique), et qu'il est absolument impossible d'y répondre en-dehors de la foi elle-même. Mais ce qui apparaît alors, c'est tout simplement l'expulsion de la philosophie hors du domaine théologique (ce qui est bien l'idée de Barth). Si la philosophie ne désigne pas ce questionnement-là, il n'y a plus de place pour la philosophie au sein de l'espace théologique.

Un très ancien philosophe-théologien en Islam : Muḥammad ibn Yūsuf ʻĀmirī

c. troisième exemple : art et philosophie

L'artiste, lui aussi, est tributaire d'un regard. L’œuvre d'art peut exprimer une « vision » (l'artiste révèle alors ce que lui seul a vu, entendu, senti sous le coup d'une forme quelconque d'inspiration, et qui ne peut être montré que sous la forme d'une œuvre) ; elle peut exprimer une certaine manière de voir la réalité, qu'elle cherche à transmettre au public ; elle peut chercher à rendre visible/perceptible ce qui est invisible/imperceptible dans le visible/perceptible (comme la présence de Dieu, dans l'art sacré), ou encore rendre perceptible le caractère imperceptible de ce qui se montre à travers ce que l'on perçoit (comme Dieu, dans l'art sacré), etc. Dans tous les cas l’œuvre reste tributaire d'un regard porté sur le réel.

Mais l'artiste peut cesser de voir-montrer, pour se mettre à regarder dans l'autre sens. Il questionne alors ce « voir » lui-même, et ce « montrer » ; il cherche à remonter le cours de la création, pour en discerner les sources et les mécanismes. Il interroge les conditions de possibilité de la création (génie ? travail ?), cherche à en établir le sens et la légitimité (pourquoi l'artiste crée-t-il ? pour qui crée-t-il ? dans quel but ?, etc.) L'artiste est devenu philosophe.

Un artiste-philosophe-artiste : Jean Dubuffet

3. Qui est philosophe ?

Cette approche du philosopher nous conduit à quatre questions. (1) Quels sont les domaines qui se prêtent à un questionnement philosophique ? (2) Qui est celui qui regarde ainsi « dans l'autre sens » ? (3) Quelle est la faculté qui lui permet de voir ? Et (4) que voit-il ?

a. quel est le domaine du philosopher ?

Concernant la première question, il semble difficile de trouver un critère permettant de différencier les dimensions de l'existence humaine qui seraient susceptibles d'un tel « retournement du regard », et celles qui lui seraient par nature étrangères. Les regards scientifique, théologique ou artistique sont des formes déterminées du « voir » humain, mais elles ne sont évidemment pas les seules. Toute forme d'existence (humaine), dans la mesure où elle repose sur un être-au-monde, est tributaire d'un voir par lequel ce qui apparaît, apparaît. En ce sens, le regard dont il s'agit n'implique pas même la distinction d'un sujet (qui regarde) et d'un objet (regardé) : le seul fait qu'il y ait quelque chose implique que quelque chose se manifeste, se montre, et le regard ne désigne alors pas autre chose que ce qui accueille ce qui se manifeste. Renvoyer l'apparition à un objet (qui apparaît) et à un sujet (auquel il apparaît), c'est déjà porter un certain regard sur le regard lui-même.

En ce sens, vivre, exister, être, c'est toujours voir ; aucun domaine, aucune dimension de l'existence n'échappent ainsi par nature à la possibilité d'un contre-regard.

Magritte, La condition humaine

b. qui est le philosophe ?

L'homme qui vit agit conformément à une certaine perception du monde, il pense et agit à la lumière d'un ensemble de croyances, de principes et de valeurs qui caractérisent sa « vision du monde », et qui éclairent et orientent son action au sein de ce monde. Il vit en cherchant à réaliser un certain nombre d'aspirations (au plaisir, à l'estime de soi, à la vertu, à la noblesse, etc.), en vue d'atteindre les buts qu'il estime susceptibles de donner un sens, une valeur à sa vie. Il cherchera ainsi à multiplier les occasions de jouissance, à limiter la souffrance, à se conformer à ce qu'il pense être son devoir, à accroître sa puissance, à faire de sa vie une œuvre d'art, etc. La vie est ainsi indissociable d'une certaine « manière de voir les choses », faite d'un entrelacs d'idées, de croyances, d'habitudes, de désirs, de valeurs. Tant qu'il n'en vient pas à questionner sa vision du monde, l'homme n'est pas philosophe ; mais dès qu'il se met à scruter cette vision même, il le devient.

Dès que l'homme, au lieu de chercher à vivre de façon à atteindre un but déterminé (le bonheur ou autre), se retourne vers ce but et le questionne, se demandant ainsi ce qui peut donner un sens à son existence, interrogeant le « but du jeu » de la vie, il philosophe. Dès que l'homme, au lieu de chercher à agir conformément à un ensemble de croyances et de valeurs (morales, religieuses, esthétiques, politiques, etc.), se retourne vers ces croyances et ces valeurs, interrogeant leur origine, leur sens et leur légitimité, il devient philosophe. Dès que l'homme, au lieu de chercher à exercer le mieux possible le travail qui est le sien, de « se livrer » à son activité, fait retour sur ce travail, s'interroge sur sa valeur, sur le sens qu'il convient de lui donner, etc. il devient philosophe. En ce sens, comme l'ont souligné aussi bien Gramsci que Heidegger, tout homme est philosophe.

Le philosophe au miroir, par Jusepe de Ribera

c. quelle est la faculté philosophique ?

Comme nous l'avons remarqué, tout « voir » semble tributaire d'une certaine lumière. La lumière dans laquelle se donne à voir ce que saisit le regard scientifique serait ici, en premier lieu, celle de la raison (en ce sens, uniquement, que toute connaissance scientifique se caractérise par sa prétention à la rationalité), comme la lumière propre au discours théologique serait la foi, ou l'imagination celle du regard artistique. Et la lumière dans laquelle baigne la vision du monde de l'homme en général est faite de la constellation de toutes ces sources lumineuses. Il ne s'agit évidemment pas ici de procéder à une typologie des facultés humaines, mais bien d'indiquer que ce qui est saisi par le regard est toujours éclairé par une certaine lumière ; et il n'est nullement nécessaire de considérer ces facultés elles-mêmes comme les sources de la lumière. On peut ainsi très bien considérer les facultés humaines que nous avons mentionnées comme essentiellement passives, comme des facultés par lesquelles l'homme serait rendu sensible à une certaine forme de luminosité dont il ne serait pas la source ; l'intellect humain tel que le conçoit Averroës n'éclaire rien s'il n'est lui-même éclairé par l'intellect agent, et pour Berkeley Dieu lui-même engendre la plupart de nos représentations .

Quelle est alors cette faculté, sensible à la lumière par laquelle peut s'éclairer ce qui se manifeste au regard philosophique ? Quelle est la faculté qui permet à l'homme de « regarder dans l'autre sens », de faire retour sur son propre regard ? Cette question est de celles (assez rares) qui ont obtenu une réponse assez unanime dans l’histoire de la philosophie, au moins depuis le XVII° siècle. De Descartes à Hegel, de Rousseau à Nietzsche, de Bergson à Husserl, de Maine de Biran à Jean Nabert, c'est « la conscience » qui désigne la capacité réflexive de l'esprit humain ; c'est elle qui permet à l'homme, non pas seulement de voir, mais de voir qu'il voit, non pas seulement de penser, mais de penser qu'il pense, non pas seulement d'être un sujet considérant des objets, mais de devenir pour lui-même un objet de considération, etc.

Là encore, le but n'est pas de poser, au sein de l'espace de l'esprit humain, une sorte d'outil mental autonome, séparé des autres facultés (sens, raison, imagination, etc.), mais bien d'indiquer une modalité spécifique de la pensée. On peut concevoir un être qui se livrerait à des opérations tout à fait rationnelles sans être doté de conscience : les ordinateurs en sont le paradigme. On peut concevoir un être capable de percevoir le monde sans être conscient (les organismes vivants les plus simples semblent correspondre à cette description). De façon générale, on peut admettre, avec Nietzsche et Freud, que la vie humaine est essentiellement constituée d'opérations qui échappent entièrement à notre conscience. Mais seule la conscience permet à l'homme de « penser qu'il pense » (au sens large, cartésien, du terme : de penser qu'il sent, désire, veut, conçoit, etc.), elle seule le fait exister, comme dit Hegel, « en deux dimensions ». La conscience est la faculté par laquelle l'homme peut voir qu'il voit, penser qu'il pense : elle est ce qui permet à l'homme de regarder son propre regard.

La conscience serait donc la faculté propre du philosopher.

Victor Brauner, Consciousness of Shock (1951)

d. Que voit le philosophe ?

Cette dernière question est la plus délicate, et demande à être décomposée.

i. quel est l'objet de la conscience en tant que faculté philosophique ?

Que voit celui qui regarde ainsi dans l'autre sens ? Que "saisit" la conscience ? Il semble à première vue que la seule réponse possible soit : rien. Celui qui se détourne de ce qui est éclairé pour tourner ses regards vers la lumière elle-même ne peut évidemment rien voir, à part ce qui vient s'interposer entre la lumière et lui ; tel pourrait être le sens de la vieille allégorie de la caverne. La lumière n'est pas un objet, elle est invisible tant qu'elle n'éclaire rien. Et si c'est l’œil même qui est éclairé, cet œil ne peut encore une fois rien voir.

Et tel semble bien être le cas du regard de la conscience. Dans sa fameuse analyse du regard de l'autre, Sartre note avec raison que celui qui regarde quelqu'un dans les yeux ne « voit » plus rien du tout. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est aller à contre-sens de son regard : c'est, en ce sens, un geste éminemment philosophique, qui fait d'ailleurs de mon regard le support de la conscience qu'il prend de lui-même (et de son regard, qui regarde à contresens du mien, le support de ma propre conscience). Regarder quelqu'un dans les yeux, nous dit Sartre, c'est cesser de voir (avec les yeux) pour voir (prendre conscience) que je suis vu. Le regard à contre-sens transforme la vision en conscience, mais elle fait disparaître tout objet.

Le regard de Big Brother : ou comment produire la conscience que je suis vu.

De même, celui qui se détourne de ce qu'il voit dans le monde pour tenter de saisir son propre regard, les conditions de possibilité de sa vision, peut discerner des facultés (sensibilité, entendement, raison, conscience, inconscient, mémoire, volonté, imagination, etc.) ; il peut saisir des « formes » de la sensibilité, des catégories de l'entendement, des intuitions catégoriales ou autres choses de ce genre ; il peut saisir des instances telles que le Moi, le Surmoi ou le Ça ; des « modules » de traitement de l'information, des schèmes, des instincts, ou des passions. Mais toutes ces choses ne sont en rien des « objets », ils « n'apparaissent » jamais en tant qu'objets spécifiques de cette faculté qu'est la conscience. Ce sont des « êtres de raison », en ce sens qu'ils sont des réponses que la raison produit pour répondre au questionnement ouvert par la conscience, pour remplir le vide qu'elle fait surgir.

Il en va de même pour celui qui cesse de juger moralement pour tourner ses regards vers ce jugement même ; il peut, cette fois encore, « voir » des instances telles que la « conscience morale » ou le Surmoi, il peut voir des forces ou des instincts vitaux, des habitus sociaux, des valeurs, il peut voir le péché et la grâce, etc. Mais toutes ces choses ne sont en rien des objets, elles « n'apparaissent » pas en tant qu'objets de la faculté « conscience ». Ce sont, là encore, des êtres de raison.

De même encore, le croyant qui se détourne de la vie qu'il tente de vivre en ce monde pour tourner son regard vers sa croyance peut saisir la foi, Dieu, la Révélation et autres choses similaires ; mais là encore, aucune de ces choses n'est un objet-de-la-conscience : ce sont des êtres de raison.

Il ne s'agit pas ici d'affirmer que toutes ces choses que la conscience fait émerger, n'étant pas des objets, n'existent tout simplement pas. Il ne s'agit pas non plus de les considérer comme des « fictions », ou comme des « constructions » (comme pourrait en revanche être considéré comme construction « l'objet transcendantal = X » de Kant, ou une théorie scientifique). Il s'agit seulement d'indiquer que, si la sensibilité saisit des sensations, si l'entendement saisit des concepts, si la raison saisit des idées et si, après tout, il est assez commode de relier l'imagination à des images ; si le désir a affaire à des désirs, la volonté à des volitions et la mémoire à des souvenirs, la conscience, elle, n'a pas « d'objets » qui lui seraient propres.

Et, en ce sens, on peut affirmer que la philosophie est sans objet.

Une figure ancienne de la conscience aveugle : Tiresias (par Heinrich Fuseli)

ii. Qui est le sujet de la conscience ?

Mais dire que la conscience n'est pas une faculté de connaître des objets qui lui seraient propres n'implique pas qu'elle tourne à vide, qu'elle serait une pure passivité que rien ne viendrait agir. Dire que la conscience est sans objet, c'est dire à la fois que la conscience reçoit toujours ses objets d'ailleurs (de la perception de l'imagination, de l'entendement, de la raison, de la mémoire, des pulsions, etc.), et que ces objets ne sont jamais capables de la remplir. On pourrait ainsi dire que la conscience est une faculté par nature insaturée.

Les sensations saturent notre sensibilité : notre champ de vision épuise notre vue (en ce sens, notre vision « n'a » pas des sensations visuelles, elle est ces sensations), le champ du souvenir est saturé par les souvenirs (idem), si bien qu'il est toujours possible de fusionner l'espace d'accueil et ce qui est accueilli, le contenant et le contenu. En revanche, la conscience n'est jamais saturée par les objets qui lui sont donnés ; en termes philosophiques, l'en-soi et le pour-soi ne s'identifient jamais : la conscience n'est pas ce dont elle prend conscience, et c'est précisément en cela qu'elle est réflexive. La conscience est toujours à la fois conscience de quelque chose, et conscience du fait qu'elle n'est pas cette chose.

La conscience est donc une faculté d'accueil d'objets qu'elle ne se donne pas à elle-même, et dont elle se distancie nécessairement. Et c'est précisément cette distanciation qui fait de la conscience une faculté qui regarde dans l'autre sens, dans la mesure où elle fait d'elle une faculté de questionnement qui la rend étrangère à toute évidence. Notre vision ne peut questionner ce qui est vu : la sensation de « rouge » que nous percevons peut être questionnée, dans sa vérité, par l'entendement ; mais la vision elle-même ne peut pas douter de voir du rouge. Notre vue ne peut pas tenir les sensations visuelles à distance : la vue est ce qu'elle voit. En ce sens, nous pouvons dire que notre esprit est le monde dès qu'il cesse de prendre conscience qu'il le voit, le perçoit, l'imagine, etc.

Mais cette identité cesse dès que la conscience entre en jeu : la conscience n'est jamais ce dont elle prend conscience, et l'acte même de la conscience se fonde sur cette irréductibilité de la conscience à son champ. Je ne suis pas ce dont j'ai conscience.

Photographie de Richard Vantielcke, Réminiscence de "la reproduction interdite" de Magritte

Le seul « objet » spécifique de la conscience, celui qui ne serait discernable que par elle, serait donc la conscience elle-même ; seule la conscience pourrait « saturer » la conscience. En ce sens, Descartes a raison de poser que la seule évidence possible pour la conscience est la conscience de soi. Mais il faut alors immédiatement préciser que ce « soi » lui-même n'est pas un objet.

Si la formule du cogito est : cogito, ergo sum, il semble évident que ce « ergo » implique une inférence logique qui ne peut être source d'évidence que pour la raison ; et dans ce cas, le suspens de la créance accordée aux inférences de la raison atteint le cogito lui-même. La formule « authentique » du cogito serait donc celle des Méditations : ego sum, ego existo, formule qui n'est donc « évidente » que dans la mesure même où je la pense et la conçois en mon esprit, en tant qu'auto-attestation de la conscience. L'essence du sujet qui se dévoile ainsi est bien : je suis une chose qui pense (qu'elle pense), dans la mesure où ce qui est ainsi attesté dans sa vérité n'est aucune des choses qui sont pensées (les cogitata), mais bien ceci : le fait que les pensées sont pensées est lui-même pensé par une « chose » à jamais irréductible à ce qui est pensé.

Ceci atténue considérablement la critique que fait Nietzsche du cogito ; il ne s'agit pas ici de faire de l'ego le « sujet » de la pensée, l'auteur de la pensée, le fabricateur de la pensée, le démiurge de la pensée. Dire que je suis une chose qui pense, ce n'est pas faire de l'ego le « sujet » des pensées dont je pense que je les pense, dont je suis conscient. Le cogito conserve toute sa force si l'on admet que les choses qui sont ainsi pensées ne sont en rien l’œuvre du sujet lui-même ; le cogito conserve son évidence même si l'on admet avec Nietzsche que les pensées elles-mêmes ne sont en rien l’œuvre d'un « sujet » de la pensée, et que la conscience se borne à être un épiphénomène dépourvu de toute efficace sur les pensées mêmes. En ce sens, la pensée propre à la conscience n'a rien d'un jugement, et il faut généraliser à la conscience toute entière ce que Rousseau disait de la conscience morale.

Egon Schiele, Femme avec un homoncule

La conscience est une expérience par laquelle je fais l'épreuve de ma pensée et de mon irréductibilité aux pensées qui sont ainsi expérimentées. Dans la mesure même où je pense que je pense (mais cette pensée première n'est pas un jugement, c'est une expérience), j'atteste que je ne suis pas mes pensées, que la conscience de ma pensée ne s'épuise pas dans la pensée même. Si je suis « une chose qui pense », ce n'est donc pas au sens où je serais le créateur, le sujet de mes pensées, mais au sens où la conscience atteste l'irréductible distance que j'entretiens à l'égard de tout ce que j'expérimente penser.

Mais il est clair alors que ce « je » en tant que sujet de la conscience reste absolument indéterminé. La conscience de soi (de l'irréductibilité du soi à la pensée) n'est en rien une connaissance de soi. Les seuls objets de la conscience sont bien les cogitata (issus de la sensibilité, de l'imagination, du désir, etc.), mais elle n'est conscience de ces objets qu'en tant qu'elle s'en distancie ; en ce sens, toute conscience est conscience de quelque chose, toute conscience de quelque chose est aussi une conscience de soi (dans la mesure où la conscience atteste mon irréductibilité à ce dont elle prend conscience), mais le soi lui-même n'est jamais l'objet de la conscience. Le « soi » qui deviendrait objet pour la conscience cesserait aussitôt d'être le sujet de la conscience.

iii. la conscience et l'Absolu

Ce qui apparaît alors, c'est le tragique de la conscience. Car si la conscience n'est pas une faculté de « connaître », c'est aussi parce qu'elle n'est en rien une faculté passive. L'expérience de la conscience est l'expérience d'une exigence. La conscience est exigence de l'objet qui pourrait la remplir, et ainsi la satisfaire ; l'exigence de la conscience « morale » n'est ainsi qu'une expression d'un caractère global de la conscience. Elle est exigence de l'absolu en ce sens qu'elle est appel d'un objet qu'elle ne pourrait plus relativiser, questionner, qu'elle ne pourrait plus traverser de son regard pour interroger ce qu'il y a « derrière ». La conscience ne cesse d'appeler à elle des contenus, que toutes les facultés s'acharnent à lui fournir. Le modèle de cette procession des évidences temporaires est celui des Méditations, au cours desquelles il apparaît (à la fin) que la réponse à la question était (dans) la question même.

En vérité, si le Discours de la méthode est bien le discours d'un philosophe, il ne l'est que dans la mesure où ce discours est le discours de la conscience, en tant que faculté propre du philosopher. Et si le cheminement des Méditations s'inscrit bien dans le projet cartésien de « trouver enfin un énoncé certain », cette exigence n'est en rien tributaire du projet rationaliste du XVII° siècle, qui n'en est qu'une mise en forme : cette exigence est celle de la conscience même.

Ce n'est pas la conscience de Descartes, ou celle du philosophe qui remet en cause les « évidences » de la perception : c'est la conscience en tant que telle, en tant que faculté réflexive. Le discours du philosophe n'est ainsi que celui de l'homme en général, en tant qu'il répond à l'exigence de sa conscience. Et ce qui apparaît, c'est que la conscience est une faculté de relativisation radicale de toutes les réponses qui peuvent lui être apportées : par les sens, mais aussi par la raison. C'est la conscience qui reconduit tout raisonnement à ses propres présupposés (qui le fondent), aboutissant ainsi aux axiomes (des mathématiques, puis de la logique), qu'elle traverse encore. Et c'est encore la conscience qui fonde la question de Nietzsche : pourquoi obéis-tu à ta conscience (morale) ? Le seul « je » qui peut clore le questionnement, c'est le « sujet »... de la question.

Dessin de Wayne Mitchelson (10 minute stream of consciousness drawings)

L'expérience de la conscience est donc l'expérience d'une exigence d'absolu, qui perdure dans la mesure même où se trouvent relativisés tous les objets qui se trouvent appelés en réponse à cette exigence.

C'est en ce sens que, conformément à la formule de Nabert, la conscience est bien désir, et bien désir de Dieu en tant qu'objet capable de mettre fin au processus de relativisation. Encore faut-il préciser que, pour Nabert, cette reconnaissance du désir de Dieu comme donnée inhérente à la conscience n'implique absolument rien concernant l'existence de Dieu. Plus encore, le « Dieu » dont il s'agit n'est une réponse à l'exigence d'absolu que dans la mesure où il échappe radicalement à toute tentative d' « objectivation » (l'objectivation ne faisant que le détruire en tant que réponse à l'exigence d'absolu.) Au terme de désir, nous préférons quant à nous le terme d'exigence, qui souligne la dimension impérative de la conscience. La conscience est exigence de l'absolu, et Dieu est l'objet qui (en tant précisément qu'il ne saurait être un « objet », et qu'il ne saurait donc « exister » au sens propre du mot) pourrait répondre à cette exigence. Et dans la mesure où la relativisation des objets résulte de la distanciation à laquelle la conscience procède à l'égard de ces objets, il est clair que l'objet du « désir » de la conscience serait aussi celui qui mettrait fin à cette distanciation, permettant à la conscience de s'identifier totalement avec son objet. En ce sens, comme l'a bien montré Nabert, le désir de Dieu n'est que le désir d'une adéquation de soi à soi, le désir de la conscience d'être enfin ce dont elle a conscience.

Pour reprendre l'image qui nous a servi de fil conducteur, si le philosopher est bien l'acte de la conscience en tant que regard porté dans l'autre sens, le seul horizon possible de ce regard est à la fois l'Ultime, l'Absolu, l'inconditionné et le sujet du regard lui-même.

Illustration d'Adrien Moreau pour La recherche de l'absolu (Balzac)

4. La philosophie comme expérience : la crise, l'extase et le paradoxe

a. la philosophie comme problème

Le philosopher désigne donc ici l'exigence que la conscience adresse à tous les contenus de la pensée, exigence qui, dans la mesure où elle exige, suscite des réponses (que lui fournissent les sens, l'entendement, la raison, etc.) qui à leur tour seront soumises à une exigence qui les relativise.

On voit ce qui oppose l'acte de philosopher, tel qu'il est ici conçu comme processus propre de la conscience, et l'acte de production par lequel se trouveraient élaborées des « philosophies ». Toutes les « philosophies » sont certes des fruits de la conscience en ce qu'elles sont des réponses à son exigence (une machine peut raisonner, mais elle ne peut philosopher au sens que nous avons donné) ; mais elles ne sont pas des produits de la conscience, car ce n'est pas la conscience elle-même qui les construit (la conscience ne produit rien, elle exige) ; et si toutes les philosophies sont ainsi des « réponses » à l'exigence de la conscience, aucune d'elles ne saurait être posée comme « solution » capable de mettre fin à l'exigence, puisque aussi bien les propositions philosophiques qui sont façonnées ne peuvent être à leur tour que relativisées par la conscience dès qu'elle les considère.

En ce sens, on peut dire qu'il n'existe que des questions impératives à caractère philosophique, mais qu'il n'existe pas de « réponse philosophique » : il n'existe que des réponses rationnelles, des réponses morales, des réponses émotionnelles, etc. C'est en ce sens qu'il n'y a en philosophie que des problèmes.

Bicephalous Problem, par Miguel Ruibal

b. l'expérience philosophique en tant qu'expérience critique

Cela implique-t-il que le philosopher soit voué à une « chute » dans un abîme sans fond ? La seule expérience philosophique authentique serait-elle celle d'une catastrophe, d'un effondrement dans le puits sans fond de l'exigence de fondement ?

Cette posture ne saurait être exclue d'emblée : peut-il n'y a-t-il d'authentiquement philosophique que l'expérience d'une crise vécue comme effondrement intérieur. C'est précisément cette posture qui nous semble caractériser les démarches de Léon Chestov et de Georges Bataille (comme nous essayons de l'illustrer dans les pages qui leur sont consacrées ici).

c. L'expérience philosophique en tant qu'expérience mystique

Mais d'autres postures sont envisageables.

L'une d'entre elles, principalement religieuse, serait de poser comme seul aboutissement possible de l'exigence philosophique cette « expérience sans objet » qu'est l'expérience mystique, au sein de laquelle l'individu fait lui-même l'expérience d'une lumière qui sature, voire déborde l'exigence de la conscience, lumière qu'il ne peut plus interroger ou remettre en cause, au sein de laquelle le questionnement de la conscience est dissout dans une pure passivité réceptrice ; lumière au sein de laquelle l'expérience est (enfin) expérience de l'Absolu, la conscience de soi s'abolissant dans l'indistinction du sujet (conscient) et de l'objet (de la conscience), le sujet devenant objet et l'objet devenant sujet.

Cette seconde posture, quoique fort humiliante pour toute philosophie qui se voudrait « rationaliste », ne peut pas non plus être rejetée d'emblée : pourquoi la raison serait-elle la faculté capable de répondre à l'exigence propre du philosopher ?

Il sera peu question dans ces pages de cette posture spécifiquement mystique ; nous tenterons néanmoins d'éclairer certains courants de pensée, tels qu'on peut notamment les rencontrer dans le soufisme iranien, qui, loin d'opposer les discours de la raison et de la foi en tant que réponses à l'exigence-expérience de la conscience, tendent au contraire à les décloisonner.

Vitrail de Chagall (cathédrale de Reims)

d. L'énoncé philosophique en tant qu'énoncé paradoxal

Une autre posture est encore possible, et c'est de celle-ci qu'il sera le plus question dans ces pages. Elle consiste à admettre à la fois

(1) que l'exigence de la conscience en tant que support du philosopher est une exigence qui ne peut trouver son apaisement que dans une forme d'Absolu ;

(2) qu'aucune réponse issue de l'esprit humain lui-même ne saurait constituer cet Absolu, dans la mesure où toute réponse à l'exigence de la conscience se trouve nécessairement relativisée par cette exigence même ;

(3) que l'exigence de la conscience, en tant qu'elle est exigence, exige des réponses : et que ce n'est donc en rien satisfaire à son exigence que d'accepter, sous prétexte de l'inéluctable relativité des réponses, le repli sur un nihilisme plus ou moins sceptique.

En d'autres termes, la conscience, en tant que faculté propre du philosopher, exige des réponses qui ne peuvent lui répondre que dans la mesure où (1) elles se posent elles-mêmes comme des réponses à son exigence et où (2) elles reconnaissent la spécificité de cette exigence en reconnaissant qu'il leur est tout à fait impossible d'apporter ce qu'elle exige.

Dans cette optique, il n'y a donc pas de « solution philosophique » à un problème philosophique ; mais les réponses qui peuvent être apportées peuvent néanmoins être reconnues dans leur légitimité si :

1. en tant que réponses, elles reconnaissent l'exigence de la conscience,

2. en tant que réponses humaines, elles trahissent l'exigence en prétendant apporter une réponse relative à une exigence d'absolu

3. en tant que réponses philosophiques, elles reconnaissent cette trahison même et l'expriment.

Paradox Paiting, par Jay Massey

Cette analyse aboutit à la thèse selon laquelle la seule formulation possible d'une réponse philosophique est le paradoxe. Le paradoxe est ici pris, non pas au sens de formule rhétorique, mais bien dans son sens le plus radical, tel que l'ont notamment entendu les théoriciens de la théologie dite « dialectique ». L'analyse qui précède constitue d'ailleurs pour l'essentiel un transfert au domaine philosophique d'un schème issu de la théologie de Paul Tillich. Paradoxal est le concept où l'énoncé dont l'analyse nous reconduit nécessairement à l'impossibilité qui est la sienne de prendre en charge ce qu'il doit énoncer. Les propositions philosophiques sont des prises de positions face à l'exigence de l'Inconditionné, et elles ne sont des réponses de cet ordre que dans la mesure même où elles acceptent d'être niées dans leur prétention à l'absoluité. C'est en ce sens que les concepts et les jugements philosophiques ne peuvent être que des concepts et des jugements paradoxaux.

Pour Paul Tillich, tous les concepts théologiques sont, et doivent nécessairement être, des concepts paradoxaux. Il nous semble que tel est le cas également des concepts « philosophiques », c'est-à-dire des concepts que la conscience fait surgir en réponse à son exigence.

Ainsi de la liberté qui, quelle que soit la manière dont on l'aborde, se détruit toujours elle-même dès qu'on la pousse à sa limite ; la forme la plus évidente de ce paradoxe de la liberté est que, si l'acte libre n'est déterminé par rien, il tombe dans le simple aléatoire, et s'il est déterminé (par des motifs, une injonction de la raison, un ordre divin ou quoi que ce soit d'autre), il devient nécessité. Sans doute ce paradoxe est-il fécond : c'est lui encore qui fonde les assauts tragiques de Chestov contre la logocratie à l'orée du XX° siècle ; mais il s'agit bel et bien d'un paradoxe. Pour le formuler dans les termes de la philosophie du langage, le concept de liberté est un concept dont l'extension comporte nécessairement des usages qui entrent en conflit avec son intension.

Une illustration intéressante du paradoxe de la liberté : les Freedom Papers de Joseph Trammell (National Museum of African History and Culture)

Ainsi encore de la distinction entre matière et esprit, pour laquelle la « conversion » de l'idéalisme en matérialisme et du matérialisme en idéalisme est depuis longtemps devenue un jeu logique.

Ainsi de la distinction du sujet et de l'objet, qui ne peut jamais être affirmée de façon absolue sans faire disparaître l'un des deux termes.

Ainsi de la distinction entre nature et culture qui, par principe, supposerait de prendre appui sur une nature humaine, elle-même éminemment culturelle. Ainsi encore de la notion qui lui est liée de « droit naturel », lequel ne peut assumer pleinement sa naturalité qu'en basculant dans des registres qui n'ont plus rien à faire avec le droit (la force, etc.)

Ainsi du devoir moral, dont chacun sait qu'il ne peut être pleinement accompli que dans un registre où, justement, il ne s'agit plus du tout de devoir (mais d'amour, par exemple).

Ainsi de la tolérance, qui s'empêtre dans des contradictions insurmontables dès que l'on se demande s'il faut être tolérant avec les intolérants, et qui constitue toujours par elle-même, dès qu'elle se trouve instituée, une forme monstrueuse d'intolérance (Pasolini dira qu'il n'y a rien de plus discriminatoire pour un homosexuel que d'être « toléré »).

Ainsi du Beau, qui s'autodétruit dès qu'on cherche à en fourbir le critère (dans le domaine musical : que serait une harmonie pure, si ce n'est le silence même ? quelle serait l'harmonie ultime, celle qui parviendrait à intégrer la dissonance maximale, si ce n'est le bruit ?) ou à en établir la preuve.

Ainsi de la vérité, etc.

Tous les concepts philosophiques sont des concepts paradoxaux ; et c'est précisément en cela qu'ils sont philosophiques : qu'ils font réellement droit à l'exigence de la conscience, en en reconnaissant à la fois le caractère impératif et impossible, d'une impossibilité qui n'a rien à voir avec celle d'un idéal dont on pourrait s'approcher indéfiniment, de manière asymptotique.

Relativité de l'absolu : le tribunal de l'Inquisition selon Goya

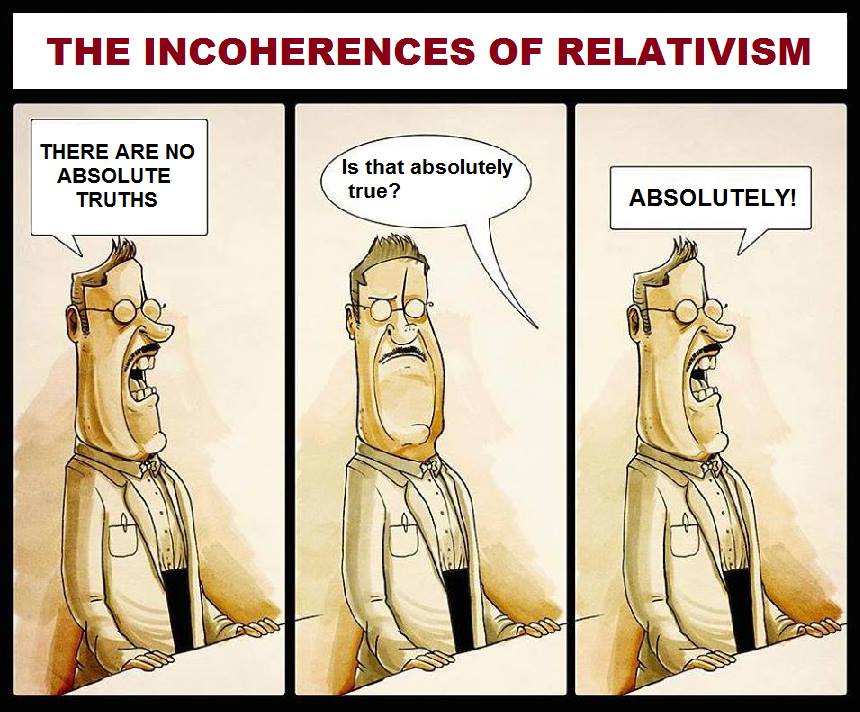

e. Paradoxe, scepticisme et dogmatisme

Assumer le caractère paradoxal de toute réponse philosophique, c'est refuser le double écueil résultant de la trahison de l'exigence de la conscience en tant que faculté propre du philosopher. Le premier écueil, nous l'avons dit, est le scepticisme. Le scepticisme fait droit à l'exigence de la conscience en tant qu'exigence d'un absolu qui ne saurait trouver aucune solution dans le discours humain, dont la conscience elle-même détruit toute prétention à l'absoluité. Mais il trahit cette exigence en tant précisément qu'elle exige des réponses. Le sceptique reconnaît l'absolu, mais il cherche à se soustraire à l'exigence.

Inversement, le dogmatisme philosophique consiste à reconnaître pleinement l'exigence de la conscience, mais à en nier la spécificité en tant qu'exigence de l'absolu. Plus précisément, la posture dogmatique consiste à énoncer la possibilité d'une réponse à l'exigence de la conscience en tant qu'exigence de l'absolu ; or le seul fait de prétendre apporter une réponse humaine (rationnelle, émotionnelle, etc.) à l'exigence de la conscience est une trahison de cette exigence en tant qu'exigence de l'absolu. Ce qui veut dire que le dogmatique doit, en dernier lieu, récuser l'exigence qu'il prétendait satisfaire en refusant à la conscience le droit de procéder à la relativisation de la réponse qu'il prétend lui apporter.

Une très ancienne illustration de la critique du dogmatisme : la fable des aveugles et de l'éléphant

5. La philosopohie est-elle relativiste ?

i. la philosophie comme expérience tragique

Cela implique-t-il que toute philosophie doive emprunter les chemins du « relativisme » ? Absolument pas. En premier lieu parce que, nous l'avons dit, il n'y a de reconnaissance de l'exigence de la conscience qu'en tant qu'exigence de l'Absolu. Et certes, cette exigence même ne prouve rien concernant l'existence de l'absolu capable de la satisfaire ; mais l'acte de philosopher implique en tout cas qu'aucune réponse relative ne saurait être satisfaisante.

De même, il n'y a de reconnaissance de l'exigence de la conscience qu'en tant qu'exigence de l'Absolu, c'est-à-dire interpellation impérative. Et si, là encore, l'exigence même ne prouve rien concernant l'existence de l'absolu capable de la satisfaire, la reconnaissance de cette exigence implique que l'on ne saurait se satisfaire d'une absence de réponse à cette exigence. Quand bien même on en vient à reconnaître l'impossibilité pour toute réponse humaine de tenir en échec le procès de relativisation inhérent à la conscience, la conscience même n'est entendue que si cette incapacité est vécue de manière tragique.

En ce sens, le philosophe véritable ne saurait être un relativiste satisfait : seul pourrait être un relativiste satisfait celui qui aurait su détruire l'appel de la conscience en lui. Le philosophe ne serait-il alors qu'un relativiste insatisfait ?

ii. Absolu et vérité (1) : l'évidence, la certitude et l'angoisse

Il nous faut aller plus loin. Nous n'avons envisagé ici le concept de relativisme qu'en son sens le plus radical, qui concerne l'impossibilité pour l'homme d'apporter des réponses que la conscience ne pourrait plus questionner, remettre en cause, qu'elle ne pourrait plus soumettre à son exigence de fondement. Si donc nous posons la validité inconditionnelle comme le critère de la vérité, la philosophie est nécessairement relativiste dans un second sens : celui qui consiste à affirmer que l'homme ne peut jamais prétendre énoncer un jugement vrai.

Mais rien ne nous contraint à fusionner ainsi exigence de l'absolu et exigence de vérité. L'ordre de la vérité n'est pas celui de l'in-questionnable, mais celui de l'évidence. Or, contre Descartes, nous affirmons qu'il existe une séparation radicale entre l'ordre de ce que nous pourrions appeler, avec Descartes, « l'indubitable » – et l'évident. Il nous semble qu'il faut dissocier, au sein de l'analyse cartésienne, deux acceptions du concept d'indubitable. La première renvoie à une impossibilité de fait (ce que nous pourrions appeler une impossibilité "phénoménologique") : est indubitable ce qu'il m'est impossible de remettre en cause, ce que je ne peux tenir à distance, ce qui court-circuite immédiatement toutes mes tentatives d'objectivation, comme tout ce dont l'expérience est immédiate. Cet indubitable court en fait tout au long de l'argumentaire cartésien : car si je peux douter du fait que je vois quelque chose qui, dans une réalité extérieure, serait effectivement une chose rouge, je ne peux en revanche douter que je vois du rouge. Comme nous l'avons indiqué, la sensation sature le sens, qui ne peut s'en dissocier. C'est en ce sens que, pour Rousseau, la sensation ne ment jamais, si l'entendement, lui, peut se tromper dans les jugements qu'il en tire. Cet indubitable n'a aucun lien avec le raisonnement logique : si je ne peux douter de voir du rouge, ce n'est pas parce que… ; c'est que ce doute n'a aucun interstice dans lequel se glisser.

A cette acception s'en oppose une autre qui, elle, appartient toute entière à l'ordre de la raison. En ce second sens, est « indubitable » ce dont il m'est logiquement impossible de douter, dans la mesure où le fait de nier ce dont je doute me conduirait à des contradictions. Ce qui conduit Descartes jusqu'au cogito, c'est d'abord une recherche dans laquelle les deux acceptions ne sont pas dissociées. La dissociation ne s'opère qu'à partir du moment où entrent en scène le malin génie et le dieu trompeur, qui récusent les prétentions de la raison à fournir une réponse à l'exigence philosophique.

L'un des cinq crânes présumés de Descartes (contresigné par ses propriétaires successifs)

La certitude absolue ne saurait se fonder sur ce qui exige la mobilisation d'un "donc", puisque la validation de ce « donc » exige que soit préalablement reconnue la prétention de la raison à une validité inconditionnelle ; ce qui ne peut se faire que par la validation préalable du caractère non trompeur de la divinité. La dernière avancée vers le cogito repose donc sur une recherche de l'indubitable au sens non logique : il s'agit d'élucider, non pas ce dont la négation impliquerait logiquement contradiction (« donc »…), mais bien ce qui est indubitable au sens phénoménologique. Et cette quête reconduit Descartes à la conscience, en tant que seule chose que la conscience ne peut questionner, dans la mesure où elle est elle-même, et en tant que question, sa réponse. Et nous avons vu en quoi cette « réponse » était paradoxale, la conscience ne s'attestant à elle-même que de manière négative, comme distance à l'égard de ses objets – et donc à la fois comme exigence de l'absolu et pouvoir de relativisation.

La conscience de soi est le point d'aboutissement logique de la quête de l'indubitable au sens fort, du non-relativisable ; mais c'est aussi le seul, et il ne l'est que dans la mesure même où il ne saurait être posé comme un « aboutissement ». Descartes a eu raison de considérer que la quête de l'indubitable, faisant l'épreuve de la conscience de soi, ne pouvait que chercher à s'élever jusqu'à Dieu, en tant que seule solution véritable au problème posé par l'exigence de la conscience. Descartes a clairement vu que, si l'existence et la véracité de Dieu ne sont pas absolument établies, l'exigence philosophique de la conscience ne peut trouver aucune réponse qui la satisfasse, car rien ne peut plus être absolument fondé. Mais il a eu tort de considérer que le cheminement qui mène de la conscience à Dieu est encore le cheminement de l'indubitable. Il y a en vérité une rupture radicale entre le chemin qui conduit au cogito, en tant que chemin du « doute hyperbolique » (qui va jusqu'à douter de la raison), qui s'affranchit de toute exigence de véracité ou de plausibilité pour n'envisager que la possibilité phénoménologique d'une remise en question (possibilité manifestée et révélée dans l'épreuve même de la relativisation), et celui qui mène du cogito à Dieu. Ce second chemin n'est plus le chemin de l'indubitable, mais celui de l'évidence. Ce n'est plus de l'impossibilité d'une remise en question qu'il s'agit, mais du fait que ce qui est dit peut être ressaisi à titre « d'idée claire et distincte ».

Descartes, par Jan Baptist Weenix

Conformément à la formule authentique du cogito, la certitude de la conscience de soi ne repose sur aucune inférence logique : elle est l'expérience de la conscience, elle est étrangère à la raison. « J'existe » est indubitable, non relativisable, à chaque fois que la conscience fait l'épreuve d'elle-même en tant qu'épreuve de la distance entre elle et ses objets (en d'autres termes, à chaque fois que la pensée est consciente) ; mais alors ce « j'existe » n'a rien d'un jugement, d'une « pensée », pas plus que la conscience morale n'est selon Rousseau un jugement ou une pensée. Il faut à tout prix dissocier cette expérience de soi, ce « sentiment même de soi » (selon la formule de Damasio), d'un jugement. L'erreur de Descartes est ici de rabattre l'extension large de la pensée sur le seul jugement : alors que, dans la formulation même du cogito, il insistait sur le fait que la « pensée » devait être saisie dans son acception la plus générale (je sens, je veux, etc.), ouvrant ainsi la porte à une « pensée de la pensée » qui ne serait pas elle-même de l'ordre du jugement, la formulation finale réduit le cogito à un jugement : « chaque fois que je le conçois en mon esprit ». Cet énoncé est nécessairement vrai, non du fait de son épreuve dans l'expérience de la conscience, mais parce que… Dès que le « je pense » devient un jugement, mon existence devient « évidente » aux yeux de la raison du fait d'un raisonnement : il faut bien que j'existe pour pouvoir penser, donc le seul fait que je pense prouve que j'existe, j'existe donc à chaque fois que je pense que je sens, je veux, etc. L'indubitable phénoménologique a laissé place à l'indubitable au sens logique. Mais chacun de ces « donc » est par là même aussitôt dissout par la conscience (à travers les masques du dieu trompeur et du malin génie, masques que l'imagination tend pour donner forme et présence à ce que la conscience est en tant qu'exigence, est « phénoménologiquement »).

Le dieu trompeur n'échoue que devant le cogito saisi comme épreuve de soi dans la conscience. Mais dans cette épreuve, ce sentiment même de soi n'a plus rien d'une "idée claire et distincte". De cette clarté et de cette distinction de la conscience de soi, Ernst Bloch a eu définitivement raison : rien de plus mystérieux, confus, diffus que cette expérience dont le seul contenu réel est que je ne suis pas ce qui se présente ainsi au regard de ma conscience. Il n'est plus clarté, mais obscurité ; il n'est plus adéquation logiquement nécessaire, mais sentiment même de mon inadéquation à ce que je saisis, de la non identité de soi à soi. C'est ce monologue de la conscience incapable de se saisir elle-même qui ouvre tous les grands ouvrages de Bloch.

Un voyant aveugle du monde contemporain : Ernst Bloch

En revanche, c'est bien un raisonnement qui conduit du cogito à Dieu ; et certes, le raisonnement n'est attesté en sa vérité que parce que chaque maillon, chaque étape sont ressaisis dans leur évidence par la pensée. Cependant le critère de l'évidence n'est plus le critère de la conscience (l'indubitable), mais celui de la raison : clarté et distinction. Seule une idée peut être claire et distincte, et elle ne peut l'être qu'aux yeux de la raison qui l'examine ; mais, encore une fois, le cogito n'a rien d'une idée, et l'on se demande bien où Descartes a pu trouver qu'elle réunissait les traits de la clarté et de la distinction. A cet égard, le chemin que Descartes emprunte pour passer de la conscience à Dieu est intéressant ; « l'idée » sur laquelle Descartes prend appui pour se hisser du cogito à Dieu, c'est l'idée d'infini. Or, comme le remarquait par exemple Bakounine, cette « idée » d'infini est tout ce que l'on voudra sauf une idée positive, claire et distincte. Loin de pouvoir être saisie dans la lumière de l'évidence, la notion d'infini nous reconduit bien à cette chute qu'expérimente la conscience dès qu'elle se tourne vers elle-même. Pour Bakounine, le seul « contenu » propre de « l'idée » d'infini est le néant. La conscience comme expérience peut nous reconduire à ce néant angoissant que seul un absolu pourrait remplir ; mais elle ne saurait jamais tirer Dieu du néant par la déduction logique d'un effet à sa cause nécessaire.

On peut d'ailleurs opposer à la preuve cartésienne une autre interprétation de la preuve ontologique d'Anselme, qui renonce à toute démonstration logique, à toute « chaîne de raisons » pour emprunter le chemin d'un approfondissement vers une origine qui n'est en rien une conclusion. C'est cette interprétation que l'on trouverait, notamment, chez Karl Barth.

Anselme de Cantorbéry, l'initiateur de la "preuve ontologique"... dont la nature même est un problème.

Cette dissociation de l'indubitable et de l'évidence, on la retrouve chez Pascal concernant les axiomes de la géométrie. Les axiomes sont-ils indubitables ? Non : il est possible de les remettre en cause, de les soumettre à une exigence de fondement qui disqualifie toute prétention à une validité absolue. Les axiomes ne sont pas « convaincants », dans la mesure où il est tout à fait impossible d'en « rendre raison » : on ne peut les « asseoir » sur aucun fondement ; mais ils n'en sont pas moins certains, car leur vérité nous est attestée par la lumière naturelle du cœur. Pour Pascal, ce qui est vrai n'est pas ce dont la validité est absolue par elle-même, ou ce qui peut être déduit d'un principe dont la validité serait absolue : le critère de la vérité est la certitude, et la certitude repose sur l'évidence. L'évidence est ainsi le critère de vérité des énoncés, là où la raison est reconduite jusqu'à ses premiers principes, à ses premiers termes. L'évidence, c'est la certitude de ce dont il est impossible de rendre raison.

Mais cette fois encore, la certitude ainsi conquise ne peut en rien être considérée comme une réponse à l'exigence de la conscience. Car la conscience n'est pas la faculté qui me reconduit à la certitude sereine de l'évidence, mais à l'angoisse de l'absence de fondement.

Il y a chez Pascal une dualité radicale entre, d'un côté, la certitude d'un savoir (assis sur la démonstration géométrique, et donc à la fois sur la déduction logique et sur l'évidence) et, de l'autre, un tragique de la conscience selon lequel la conscience ne fait la grandeur de l'homme qu'en ce qu'elle lui permet de connaître son caractère misérable. Encore ne s'agit-il pas d'une « connaissance » : le jugement que la conscience porte sur l'homme n'est ni de l'ordre d'un savoir (il ne s'agit pas de savoir que nous sommes pécheurs), ni de l'ordre d'un sentiment (culpabilité, etc.) Elle est bien de l'ordre d'une expérience : l'homme qui prend conscience de sa fragilité (une vapeur suffit à le tuer), de son insignifiance (perdu dans les déserts glacés de l'espace et du temps), et de sa nature pécheresse n'est ni le moraliste (qui, démasquant les apparences, en tire les conclusions), ni l'homme de la mauvaise conscience. C'est celui qui fait l'épreuve de sa finitude en la rapportant à celui-là seul qui, la jugeant, peut également la sauver ; c'est celui qui, expérimentant dans sa chair et son âme le néant qui est le sien, saisit aussi, dans l'espérance, la surabondance de la grâce.

Face à l'exigence de vérité, la raison et le cœur suffisent ; mais l'exigence de la conscience n'est pas l'exigence de vérité. Et c'est bien pour cela que toutes les réponses qu'elle peut trouver sont radicalement indisponibles à tout savoir. C'est cette radicalité du pari chez Pascal, qui surgit de l'évacuation de Dieu lui-même de l'ordre de la certitude et du savoir, que Lucien Goldmann a remarquablement mise en lumière.

Blaise Pascal, et (peut-être) la chaise qu'il plaçait à sa gauche pour lui masquer l'abîme.

iii. Absolu et vérité (2) : la notion de vérité absolue a-t-elle un sens ?

Il faut donc disjoindre l'exigence d'absolu (inhérente à la conscience en tant que support du philosopher) et l'exigence de vérité. Il ne saurait y avoir de vérité absolue. Faut-il alors considérer que la philosophie serait par nature "relativiste" ?

Non. Car ce « relativisme » n'existe qu'en rapport avec ce que, précisément, il récuse. Parler de « relativisme », c'est opposer une caractérisation absolue de la vérité avec une caractérisation non-absolue ; or le premier terme de l'alternative est une fiction. Une vérité « absolue » exigerait une correspondance « absolue » (une correspondance « en soi », indépendante de tout paramètre tiers) entre deux entités également considérées de manière absolue : soit « le réel » (ou une partie du réel) d'une part, et un jugement (une assertion) d'autre part. Toute caractérisation absolue de la vérité se rapporte nécessairement à la conception thomiste de l'adéquation entre la réalité et la pensée, dans leur indépendance totale à l'égard du sujet humain. Une vérité absolue est une vérité dont la vérité ne dépend d'aucune façon d'un arbitrage humain. En ce sens, le 5e postulat d'Euclide cesse d'être une vérité absolue dès qu'on le considère comme ce qu'il en est en vérité : un axiome, tributaire d'une convention.

Or c'est le propre même de la conscience de nous indiquer que tout jugement, toute pensée prend nécessairement appui sur des « principes » (conscients ou non) sans lesquels l'énonciation même de la pensée est impossible. Si la conscience peut traverser tous les énoncés pour les reconduire au néant qui les fonde, c'est précisément parce que tout jugement présuppose un ensemble de pré-jugés que la conscience appelle à la lumière. Il est tout aussi impossible de penser un jugement qui ne s'inscrirait pas dans une axiomatique que de penser un énoncé indépendant de toute syntaxe et de toute grammaire. Et c'est encore la conscience qui nous dévoile qu'aucune règle, aucun axiome ne peut prétendre valoir « par lui-même », en soi : la conscience démasque la prétention à l'absoluité émise par tout principe (nous laissons de côté ici l'épineuse question des tautologies, qui ne sauraient prétendre fonder quoi que ce soit).

Il n'y a donc pas de « vérité absolue » ; non pas au sens où ce type de vérité serait (hélas !) inaccessible, mais bien au sens où la formule elle-même est vide. Il ne saurait donc pas davantage y avoir de vérité « relative » : toute vérité, en tant que vérité, est relative, ne serait-ce qu'au système de critères retenus pour reconnaître la vérité d'un énoncé. Dans cette optique, étudier la vérité d'un énoncé à la lumière de sa conformité avec la Parole de Dieu n'est ni plus ni moins « relativiste » que le fait d'interroger les lumières de la logique et de l'expérience. Que chacune de ses optiques réclame pour elle-même le droit de prétendre à « la » vérité – est une autre affaire. Dans l'ordre moral, le fait que chaque morale réclame, et réclame nécessairement, le monopole de la validité ne rend pas le jugement moral moins tributaire du système de principes qui le fondent.

Mais l'absence de vérité « absolue » ne résulte pas seulement des pro-positions théoriques de l'homme, contraint de se donner un système d'axiomes, de principes moraux, etc. La vérité est également indissociable de la dimension pratique de la vie humaine. En premier lieu parce qu'il est absolument impossible de dissocier, dans l'homme, un ordre théorique (orienté vers la connaissance) et un ordre pratique (orienté vers l'action). A l'orée même de la perception, les perspectives de la vie pratique façonnent déjà les signaux, les représentations et les schèmes à l'aide desquels nous « pensons » le réel. Rien de moins désintéressé que nos prétendues idées « innées » (qui partagent donc l'orientation foncièrement pragmatique de tout « instinct »).

La seconde raison peut être énoncée, sous une forme simple, de la manière suivante : dans la mesure où la vérité d'un énoncé implique un rapport à la réalité, et où la réalité elle-même dépend, dans son devenir, de l'action de l'homme, il est clair que la vérité d'un jugement ne dépend pas seulement des choix théoriques des hommes, mais également de la manière dont ils transforment la réalité. Ce rapport se complique (devient dialectique) dès que l'on admet que cet agir pratique est lui-même façonné par la manière dont les hommes conçoivent la réalité, par la représentation qu'ils se donnent de leurs interactions avec la nature et les autres hommes. Car alors le critère de vérité d'un énoncé n'est plus son adéquation avec une réalité statique indépendante, objet de contemplation, mais bien son accord avec les forces transformatrices à l’œuvre au sein de la réalité, qui façonnent les représentations culturelles du réel tout en étant en retour transformées par elles, qui modifient la réalité tout en subissant l'effet de cette transformation. La pensée vraie est celle qui est rendue vraie par des forces sociales qui font éclore un réel qui lui corresponde, forces qui la façonnent et qu'elle façonne. La question n'est pas ici de savoir si l'on peut rabattre les forces sociales sur les forces économiques, ou s'il convient d'accorder la primauté aux forces « matérielles » ou à la sphère culturelle ; cette question tend d'ailleurs à se dissoudre dès que l'on prend réellement au sérieux la dimension proprement dialectique du dynamisme historique. Il nous suffit de souligner le fait que toute séparation radicale de la pensée théorique et de l'agir pratique est impossible.

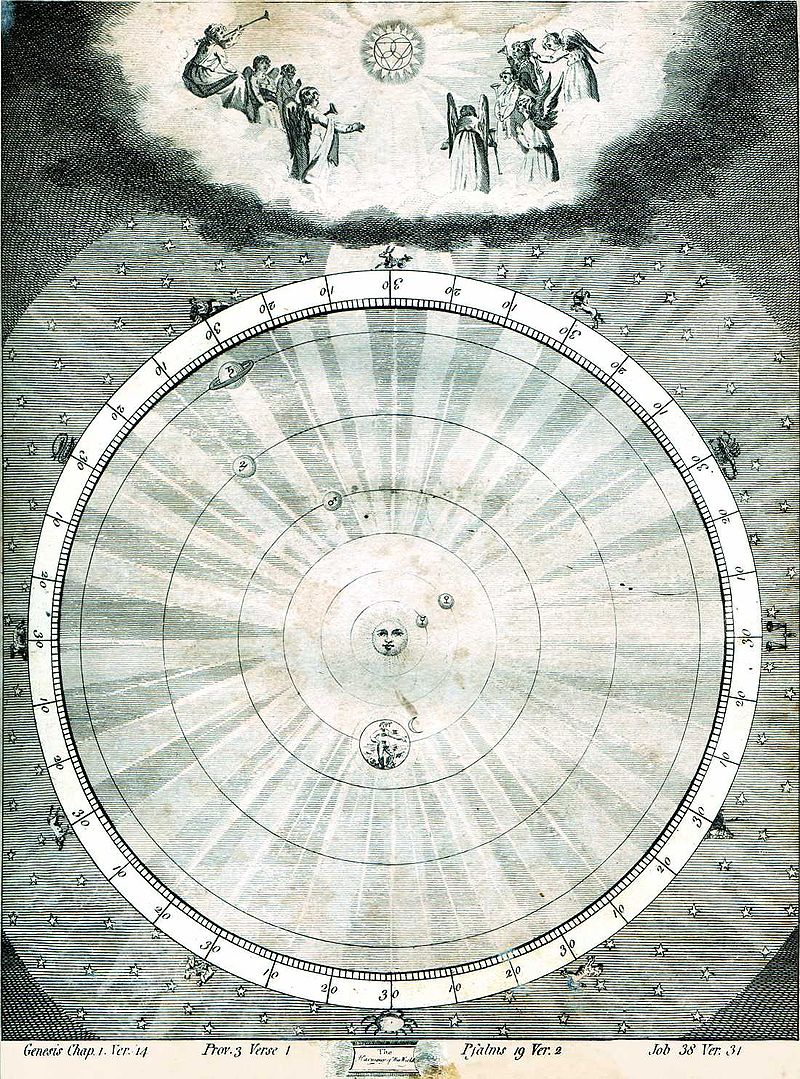

Ce caractère indissociable de la vérité, de la théorie et de la pratique humaines a bien sûr été mis en lumière par Marx dans ses Thèses sur Feuerbach ; mais il ne s'agit pas là d'une découverte. Ce que Marx formule dans les termes de la dialectique se trouve déjà, quoique sous des formes différentes, dans les traditions épistémologiques antérieures à la rupture du XVII°siècle. C'est notamment le cas dans les traditions alchimiques et astrologiques, dont la scission avec le domaine proprement scientifique est elle-même un produit de cette rupture. Cette dissociation repose moins sur le divorce entre rationalité et magie (qui en est le symptôme) que sur la séparation des sphères théorique et pratique.

La pensée et l'agir sont indissociables dans les traditions ésotériques telles que l'astronomie et l'alchimie ; non parce que la recherche du savoir serait envisagée dans l'horizon de ses applications techniques (politiques, militaires, économiques dans le cas de l'astrologie, économiques ou sanitaires dans le cas de l'alchimie. etc.), mais parce que le savoir lui-même est conçu comme un processus qui engage la vie même du sujet. Dans la tradition alchimique, telle qu'elle se déploie aussi bien dans les cultures grecques, iraniennes que dans l'Europe médiévale, théorie et pratique sont résolument indissociables. D'une part, l'alchimiste ne peut acquérir son savoir que par une pratique effective, en agissant sur la matière extérieure : c'est la dimension « expérimentale » du savoir. D'autre part, le but de l'alchimiste, en quête de la pierre philosophale, est bien une quête de la sagesse, de la purification intérieure, de l'accès à un mode d'être supérieur ; toute la tradition alchimique manifeste le mépris (et l'échec) auquel s'expose celui qui, oublieux de sa véritable vocation, se focalise sur l'aboutissement technique de ses procédures (faire de l'or, produire la pharmacopée universelle, etc.) L'oubli inverse n'est pas moins dommageable : l'alchimiste qui prétend s'abstenir de la pratique effective (de l'athanor, etc.) pour se consacrer exclusivement à une procédure spirituelle fait défaut à sa tâche cosmique (qui est d'amener ou de ramener la matière à son état de perfection). L'un et l'autre échoueront donc nécessairement. Car la transformation du monde et la transformation de soi, la connaissance et l'agir sont les deux faces d'un même processus : ce n'est qu'à la condition de vivre en lui-même les phases de la transmutation alchimique que le philosophe pourra produire la transmutation des matières, et il ne peut les vivre qu'à la condition de les produire dans l'athanor.

L'homme se transforme lui-même en transformant les matières extérieures, en leur imprimant le sceau de son agir, et cette transformation le fait lui-même accéder à un nouvel état grâce auquel il peut porter sa transformation des matières à un degré supérieur. Rien de plus étranger à la tradition alchimique que le critère moderne d'un caractère « reproductible » de l'expérience (ce qui justifie d'ailleurs le caractère initiatique de la transmission du savoir) : seul celui qui s'est lui-même transformé, métamorphosé peut produire des transmutations véritables, et seul celui qui se livre à ces expériences peut se métamorphoser.

The Alchemist discovering Phosphorus, Joseph Wright of Derby

C'est cette dimension opératoire de l'alchimie que met à nouveau en lumière la dialectique de Marx : l'homme se transforme lui-même en transformant la nature, il développe sa propre humanité et imprimant à la réalité extérieure son propre sceau, et la vérité de son discours, loin de se rabattre sur l'adéquation entre une réalité statique et une pensée contemplative, repose sur l'accord entre ce discours et la vie humaine en tant qu'elle implique une transformation conjointe de l'homme et de la nature. La différence foncière entre le caractère opératoire de l'alchimie et la dialectique de Marx ne tient pas dans la « rationalité » de la seconde, mais bien dans sa dimension collective. Si la quête alchimique, comme la dialectique marxienne, possèdent un horizon universel (c'est bien la conscience du prolétariat en tant que classe universelle que doit faire éclore le procès de l'histoire, et les productions de l'alchimiste ont toujours un caractère d'universalité, que manifestent aussi bien la pierre philosophale que la panacée), la première envisage l'histoire comme une geste essentiellement individuelle, fondée sur une chaîne de transmission initiatique, quand la seconde saisit l'histoire comme un procès dont le moteur est de part en part, dans ses forces et ses éléments, collectif.

Une analyse du même ordre, que nous n'effectuerons pas ici, pourrait être menée concernant l'astrologie ; il nous suffira pour le moment d'affirmer que le concept qui tend systématiquement à déconstruire la dissociation de la connaissance et de la vie, du sujet et de l'objet au sein de la tradition astrologique est celui d'harmonie. La notion d'harmonie repose sur un rapport entre le sujet et l'objet qui ne peut jamais être réduit à un rapport strictement spéculatif, théorique (la raison seule ne peut saisir qu'une cohérence logique), mais qui exige l'appel à une expérience au sein de laquelle la vérité s'atteste par l'entrée en résonance du sujet et de l'objet. L'entendement isolé reste indisponible à l'harmonie, qui implique l'âme entière du sujet. C'est ce débordement de la sphère théorique par l'harmonie qui se manifeste de façon merveilleuse dans les manuscrits de Kepler, dans lesquels s'articulent dans un même chant (de louange) calculs mathématiques, prières et partitions musicales. Et si cette dimension que l'on pourrait dire « qualitative », existentielle du savoir képlérien tend effectivement à s'effondrer dans la rationalité d'un Galilée ou d'un Newton, on en trouve encore un double écho dans la troisième Critique de Kant. D'une part, à travers la caractérisation du plaisir esthétique comme résultante du jeu harmonieux des facultés (mise en résonance de l'âme entière), par l'harmonie de ce qui se donne à voir, les deux harmonies n'en constituant en réalité qu'une seule. D'autre part, par l'assomption du plaisir comme élément originaire du procès de la connaissance (selon une formule de la Préface que l'on tend trop souvent à passer sous silence).

Toute vérité est donc, en tant que vérité, tributaire des options théoriques et pratiques que l'homme met en œuvre dans sa vie même. Une vérité absolue ne pourrait être qu'une vérité inhumaine, contradictoire avec le sens que la notion de vérité revêt pour l'homme.

Ebenezer Sibly, Harmony of the World (1806)

iv. absolu et vérité (3) : pour un perspectivisme non relativiste

Dire que la vérité, en tant que vérité, est nécessairement relative, c'est donc rejeter un prétendu « relativisme » cherchant à disqualifier toute prétention à la vérité. La vérité est vérité en tant que relative, elle est relative en tant que vérité, et il n'y a donc aucun sens à renoncer à l'exigence de vérité du fait du renoncement à l'idée d'une vérité « absolue ».

Dire que la réalité n'a de consistance et de sens pour l'homme que pour autant qu'il la saisit, l'expérimente, la pense, et qu'il ne saurait la saisir sans faire appel à des perspectives, des principes, des schèmes culturels, implique certes qu'il n'existe pas de rapport absolu à la réalité, et que l'idée même de « réalité absolue » est dépourvue de sens. C'est en ce sens que, pour Kant, il ne pouvait y avoir d'être antérieurement au jugement : ce n'est que dans la mesure où la réalité devient réalité pour et par un sujet qu'il y a un sens à lui attribuer une « existence », cette existence ne pouvant constituer un prédicat. Comme nous l'avons souligné, la séparation d'un sujet et d'un objet est déjà une « convention ». Mais cela n'implique pas que l'expérience puisse être elle-même conçue comme une convention. Il n'y a pas d'expérience indépendante de conventions, il n'y a pas de connaissance absolue ; cela n'implique pas que la réalité ne soit qu'une construction.

Nul mieux que Wittgenstein n'a mis en lumière les apories d'une démarche visant à établir une connaissance « pure », une vérité uniquement fondée sur l'accord subsistant par soi entre la structure du monde et celle de la pensée. La pensée ne peut penser le réel qu'en projetant sur ce réel le filet qui distingue le pensable de l'impensable, le possible de l'impossible, le vrai du faux, et il est absurde de considérer que la texture de ce filet devrait correspondre à celle du réel en lui-même. Il n'y a pas de texture du réel, si ce n'est dans la mesure où « le réel » lui-même ne devient objet de discours que dans la trame du discours lui-même. Il n'y a une forme logique de ce dont on parle que dans la mesure où il s'agit de ce dont on parle.

Cela disqualifie-t-il, pour Wittgenstein, la notion de vérité ? Non. Wittgenstein a toujours refusé le conventionnalisme radical, selon lequel l'énoncé vrai ne serait que celui qui est considéré, accepté comme vrai. S'il est évident que toute notion (à commencer par la notion même de vérité) ne peut être comprise qu'à travers les jeux de langage auxquels elle appartient, et si par conséquent l'idée de vérité reste nécessairement dépendante de notre comportement linguistique, il ne s'ensuit pas que la vérité ou la fausseté d'un énoncé ne dépende que de ce comportement. Pour Wittgenstein, ce qui est vrai ou faux l'est toujours dans l'horizon d'un réseau logique et sémantique constitué d'un entrelacs de jeux de langage ; mais si cet entrelacs détermine ce qui peut être objet du questionnement (délimite le domaine d'énoncés pour lesquels la question de la vérité a un sens), il ne détermine pas ce qui sera effectivement vrai ou faux. Pour Wittgenstein, seul un énoncé du langage peut être dit vrai ou faux – et en ce sens une vérité « absolue », indépendante de toute perspective linguistique, est absurde ; mais cet énoncé, tel que le sens en est fixé par l'entrelacs des jeux de langage, n'est effectivement rendu vrai ou faux que par la réalité. « ''Ainsi vous dites que l'accord des hommes décide de ce qui est vrai ou faux ? – C'est ce que les hommes disent qui est vrai ou faux. » (Rech. Phil., § 241)

The cover up, par Erik Johansson

C'est en ce sens que la pensée de Wittgenstein pourrait être considérée comme un perspectivisme non relativiste ; il n'y a pas de point de vue absolu sur la réalité, et il ne saurait donc y avoir de vérité absolue. Mais tout point de vue est bien un point de vue sur la réalité qui décide de la vérité des propositions qu'il formule. Les hommes décident du langage, et le langage décide du critère dissociant le pensable de l'impensable, le possible de l'impossible, le vrai du faux. Mais ce n'est pas le langage qui décide de la vérité des énoncés, c'est la réalité.

Encore faut-il s'entendre sur le sens de cette formule : en quoi peut-on dire que les hommes décident du langage ? Il est évident que cette « décision » n'est en rien une convention au sens contractuel. Cette décision même n'est pas formulable dans le langage choisi (elle ne serait formulable que dans l'espace d'un métalangage qui, lui-même, dissocierait les langages pensables, possibles, etc., métalangage qui lui-même… sans que cette régression n'amène aucun progrès ou approfondissement.) L'entrelacs des jeux de langage n'a jamais été « choisi », il est l'expression d'une forme de vie. Les dimensions « théorique » et « pratique » de la vie humaine sont aussi indissociables chez Wittgenstein qu'elles le sont pour un alchimiste ou pour Marx, Wittgenstein partageant avec ce dernier la critique de toute autonomie réelle de la sphère individuelle. Le « conventionnalisme » de Wittgenstein est donc très paradoxal, puisqu'il aboutit à l'idée selon laquelle le sujet ne « décide » pas davantage de ce qui peut être vrai ou faux (ceci est décidé par des jeux de langage qui échappent aussi bien à toute emprise individuelle qu'à toute tentative de fondation logique), que de ce qui l'est effectivement. Je ne choisis pas ce que je peux penser, ce que je peux dire « vrai ou faux », ce qui est vrai ou faux. En ce sens, la culture humaine apparaît comme une « seconde nature », qui ne peut pas davantage être saisie de manière « absolue », ou modifiée par décret (individuel ou collectif), que la première.

Création d'Igor Morski

S'il ne saurait donc y avoir de « vérité absolue », la vérité apparaît bien comme un donné : ce qui est vrai pour moi ne peut être que ce qui est rendu vrai par le rapport entre une forme de vie (dont il n'y a même pas de sens à dire qu'elle m'est « imposée » : elle est constitutive de ma propre pensée, de mon identité) et la réalité (idem), étant établi le fait que le sujet du discours ne choisit pas plus les termes du rapport qu'il ne décide du rapport lui-même.

Il n'y a donc pas de contradiction entre la notion de vérité et l'existence d'une histoire de la vérité, en tant qu'histoire culturelle. Chercher la vérité, c'est chercher à éclairer ce que sont les énoncés qui, étant susceptibles de vérité dans le contexte de nos jeux de langage, selon des critères inhérents à ces jeux mêmes, sont rendus vrais par la réalité.

Chercher à saisir la réalité indépendamment de toute convention linguistique et de toute forme de vie, interroger la vérité des critères du pensable et de l'impensable, du possible et de l'impossible tels qu'ils s'incarnent dans nos jeux de langage, chercher à construire le langage qui serait le répondant fidèle de la réalité : telles sont les démarches qui répondraient à la quête d'un savoir « absolu », d'une vérité « absolue ». Et telles sont les démarches qui n'ont tout simplement pas de sens, puisqu'elles contredisent les moyens mêmes que l'on prétend mobiliser pour les mettre en œuvre (la pensée, le langage, etc.)

M.C. Escher