L'art et la nature (2)

Ce qu'il nous faut à présent chercher, c'est la manière dont l'art, quel que soit le projet "mimétique" qui est le sien, peut chercher à représenter le réel : ce ne sont plus les buts de la représentation que nous questionnons ici, mais les formes de la représentation. Qu'est-ce qu'une représentation "artistique" de la nature ? Par quoi se manifeste le travail de l'artiste et la vocation de l'oeuvre dans la manière de représenter le monde que l'oeuvre rend visible ?

Pour ouvrir ce questionnement, nous pouvons repartir d'une affirmation claire du dramaturge français Anouilh, dans l'une de ses pièces intitulée : "La répétition ou l'amour puni" (le caractère très "Marivaux" de ce titre ne doit pas nous tromper : c'est bien du Anouilh...). "Le naturel de l'art n'est pas le naturel de la vie ".

En d'autres termes, être naturel au théâtre, c'est un art.

La pièce de Anouilh, dans une belle distribution...

La formule est paradoxale, mais elle désigne en fait une évidence : le comédien qui voudrait "être" naturel" sur une scène de théâtre aurait l'air de tout ce qu'on veut, sauf naturel. Pour donner l'illusion du naturel, l'acteur doit donc recourir à l'artifice. C'est parce que l'interprétation donnée par l'artiste intègre le caractère artificiel de l'espace scénique (artificiel) au sein duquel il se trouve, et qu'il transforme ainsi sa diction, sa gestuelle, etc. qu'il peut donner l'apparence du naturel à l'image perçue par le public.

(La phrase que nous avons citée n'est pas de Anouilh lui-même, mais de l'un de ses personnages ; mais cela ne doit pas nous surprendre : Anouilh a recours dans cette pièce à un vieux procédé du théâtre classique, celui de la "pièce dans la pièce", qui permet au dramaturge de communiquer, par l'intermédiaire de l'un de ses personnages, sa propre conception de l'art théâtral. L'une des illustrations les plus connues de ce procédé se trouve dans Hamlet (Shakespeare), mais on la trouve également dans Cyrano (Edmond Rostang), etc.)

On voit ici tout le problème que pose, dans le cadre du théâtre, un idéal tel que celui de "l'Actors Studio". D'abord théorisé par Stanislavski, propagé ensuite Lee Strasberg (qui gagnera à cette cause des acteurs comme James Dean, Marlon Brando, Elizabeth Taylor, etc.) cette technique prône l'identification totale de l'acteur (physique et psychologique) avec le personnage qu'il incarne : l'acteur doit ainsi devenir son personnage ; naturel d'acteur et naturel d'"acté" tendent alors à se confondre. Le problème est alors que, dans un cadre comme celui du théâtre, il devient parfois difficile de voir comment l'acteur, en se comportant de la sorte, peut maintenir l'illusion du naturel chez un public qui le voit s'agiter, à plusieurs mètres de distance, sur une scène de quelques mètres carrés. L'espace scénique n'est pas l'espace naturel, c'est un espace artificiel : comment dès lors produire l'illusion du naturel sans prendre en compte la distorison que cette dimension artificielle impose à la représentation ? On comprend ainsi comment la méthode de l'Actors Studio a pu connaître son apogée... au cinéma.

Elizabeth Taylor dans l'un de ses plus beaux rôles (Who's afraid of Virginia Woolf")

Cette idée selon laquelle l'artiste doit déformer le réel pour mieux le représenter se trouve déjà dans l'Antiquité, et elle rejoint d'ailleurs l'un des débats les plus fondamentaux de l'histoire de l'art occidental. Les architectes grecs savaient que, du fait des effets de perspective propres à la vue humaine, deux colonnes parallèles donneraient naturellement l'impression d'être penchées. Pour corriger cette "illusion d'optique", les architectes grecs ont mis au point un système très élaboré de "pré-correction" qui permet, en faussant le parallélisme réel, de donner une meilleur impression de parallélisme : les stylobates et les architraves (des deux côtés des colonnes) sont incurvés (ce qui donne l'illusion de la rectitude, en compensant le caractère naturellement "astigmate" de la vue humaine), les colonnes sont inclinées, les colonnes d'angles sont plus épaisses (car le fait qu'elles bordent le vide suscite l'illusion qu'elles sont plus minces), etc. Bref : dans l'architecture grecque, c'est parce qu'un véritable parallélisme donnerait l'illusion d'une asymétrie que l'architecte élabore une disymétrie réelle pour donner l'illusion d'un parallélisme. C'est donc encore l'artifice qui déjoue les pièges de la "mise en scène"....

Une légende bien connue illustre ce dernier point : celle de la statue chryséléphantine d'Athéna effectuée par Phidias. Lors d'un concours entre plusieurs sculpeurs rivalisant pour la réalisation de ladite statue (qui devait être placée sur un piédestal de plusieurs mètres), Phidias, qui propose son oeuvre en denier, présente une statue qui apparaît terriblement difforme aux yeux du jury (on rappelle que, pour un Grc, la proportion est le critère esthétique n° 1). Or après avoir placé la statue sur le piédestal, les disproportions disparaissent, puisqu'elles compensent les déformations produites par les imperfections de la vue humaine. Cette fois encore, c'est parce que l'art du sculpteur a rendu la représentation difforme qu'elle produit l'illusion d'être parfaitement proportionnée.

Phidias faisant visiter le Parthénon à ses amis : une peinture de Lawrence Alma-Tadema (peintre britannique du XIX°)

C'est donc parce que l'oeuvre d'art donne une représentation déformée du réel qu'elle parvient à mieux donner l'illusion d'une représentation conforme. Cette thèse, fondamentale pour l'idée de "mimesis" artistique, ouvre plusieurs débats majeurs de l'histoire de l'art. Elle pose tout d'abord la question de savoir si l'artiste doit bien chercher à produire l'illusion de la réalité.

Philippe Ramette, Miroir Déformé (2002)

On trouve une autre application de notre thèse, selon laquelle l'image la plus suggestive du réel n'est pas nécessairement la plus fidèle, dans le domaine de la littérature, à travers le débat qui opposa Proust aux Frères Goncourt. Pour Proust, le défaut majeur des Goncourt est précisément qu'ils s'épuisent à donner des descriptions exactes, minutieuses, complètes des soirées mondaines auxquelles ils participent. Le pastiche du "Journal des Goncourt" dans Le temps retrouvé (dernier tome de la Recherche du temps perdu) met clairement en lumière le point de désaccord entre Proust et les Goncourt : la meilleure description du réel, surtout lorsqu'il s'agit d'une réalité sciale, n'est pas un relevé, une compilation de tous les détails qui constituent une situation concrète. La description la meilleure n'est pas la plus complète, la plus "riche". On pourrait même dire que, chez Proust, la description la meilleure est la plus pauvre, celle qui ne retient que l'objet, la sensation capables, par leur puissance d'évocation, de rappeler la totalité des choses et des sensations auxquelles ils sont liés. C'est ce que désigne la fameuse "métaphore", chez Proust. "Métaphore", étymologiquement, cela signifie : "qui transporte". Or pour Proust, l'objet que doit découvrir, et que doit retenir dans sa description, l'écrivain est précisément celui qui est capable de nous "transporter" dans le monde qui est le sien, comme une madeleine trempée dans une infusion de thé ou de tilleul pouvait ramener Proust à son enfance, à Combray, et plus précisément ses visites à sa tante Léonie. Et on peut sliligner que, pour Proust, ce ne sont certainement pas les images, ni même les sons, qui ont la plus grande puissance d'évocation ; ce sont les odeurs, et les saveurs.

"Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des autres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir."

La description la plus puissante, la plus suggestive, n'est donc pas la plus exacte, la plus minutieuse, la plus comète ; au contraire, c'est celle qui est capable d'apauvrir suffisamment sa représentation pour quel puisse scintiller, au centre du regard, la Chose magique qui peut à elle seule exprimer et rappeler la totalité d'un monde.

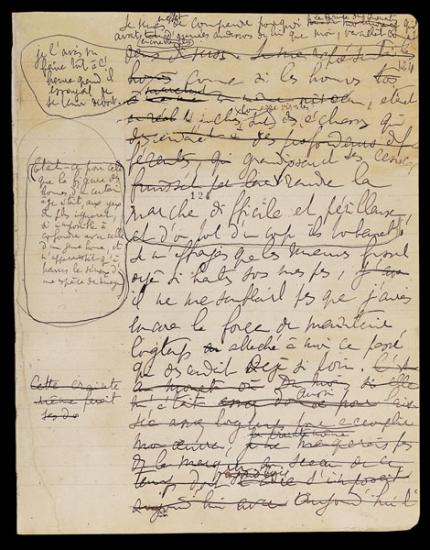

Une page d'un manuscrit de Proust...

Enfin, on peut également soutenir la thèse inverse. Il est un art qui s'est fait une spécialité d'ajouter, dans sa représentation du réel, une chose qui ne s'y trouve pas ; cet art, c'est le cinéma. L'art cinématographique ne savait pas encore restituer les paroles de ses acteurs qu'il surajoutait déjà aux images un accompagnement musical. Et il serait très curieux de soutenir que le cinéma mettait de la musique "à la place" des paroles... (dont la venue n'a évidemment pas évacué la musique.)

En réalité, la musique (que l'esprit du spectateur est d'ailleurs capable d'entendre sans l'entendre, c'est-à-dire de l'entendre sans prendre conscience qu'il entend une musique qu'il ne devrait pas entendre) se surajoute à la représentation du réel pour manifester ce qui, dans le réel, n'est jamais directement perceptible par les sens. On pourrait ainsi dire que la musique au cinéma est l'héritière des déformations que les grands portraitistes imposaient au visage de leurs modèles pour mieux faire apparaître ce qui ne peut jamais se "voir" directement : leur identité, leur personnalité. On peut d'ailleurs rappeler que l'un des points d'aboutissement de ce procédé, c'est tout simplement la caricature : la caricature n'avait pas originellement pour fonction de moquer l'aspect physique de l'individu, mais de déformer volontairement son apparence physique pour faire apparaître l'un de ses (mauvais) traits de caractère, ou son identité.

Une célèbre caricature de Darwin... dont l'objectif final n'est évidemment pas de se moquer du physique de Darwin.

Dans l'oeuvre cinématographique, cet élément surajouté qu'est la musique a également pour fonction de faire apparaître ce qui demeure directement imperceptible, ce que l'on pourrait appeler "l'identité" ou la "personnalité" d'une situation : son ambiance, son atmosphère. L'idée est en quelque sorte que si, comme le veut Saint Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, il est peut-être possible de le faire saisir par les oreilles. On peut donc dire que c'est ici en ajoutant à la représentation quelque chose qui ne se trouve pas dans ce qui est représenté que l'art parvient à suggérer le réel : la représentation la meilleure est ici plus riche que le réel lui-même...

Mais cette fois encore, il faut marcher prudemment. Car les questions que nous avons posées jusque là, concernant le caractère "mimétique" de la représentation, se retrouvent pour la musique cinématographique. Quelle sera la meilleure musique ? Celle qui "illustre" directement l'ambiance ("parallélisme"), ou au contraire celle qui s'oppose à l'atmosphère pour mieux la rendre manifeste ("dissociation") ?

Les deux postures ont très tôt coexisté dans l'histoire du cinéma, parfois chez le même réalisateur. C'est notamment le cas chez Stanley Kubrick (Spartacus, Lolita, Dr Folamour, 2001 L'odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Full Metal Jacket, Barry Lindon, Shining, Eyes Wide Shut...), véritable artiste de la musique cinématographique, qui va jusqu'à faire des jeux de mots avec les noms des compositeurs qu'il mobilise pour sa musique.

A titre d'illustration du parallélisme musique / image, on peut citer la scène d'ouverture de "2001, L'odyssée de l'espace". Si la scène en elle-même a, aujourd'hui, un peu vieillie, l'idée reste fondamentale. Dans cette scène, l'ancêtre de l'homme découvre pour la première fois l'outil, c'est-à-dire l'utilisation d'un objet en vue d'une fin déterminée ; on pourrait donc dire que cete scène manifeste la rupture de l'homme avec le règle animal par la découverte de la technique. Or l'outil que découvre l'homme n'est pas un outil parmi d'autres : c'est une arme. Le permier objet technique de l'homme est un instrument dont la fonction est de servir... à tuer.

Pour accompagner cette scène éminemment tragique, Kubrick a choisi une musique de Richard Strauss tout aussi tragique, intitulée "Alsa Sprach Zarathoustra" (Ainsi parlait Zarathoustra) ; il s'agit donc d'un parallélisme subtil, puisque le choix même de l'auteur (Strauss) dont les rapports avec le nazisme furent ambigus, lié au choix du titre de l'oeuvre (de Nietzsche, souvent lu comme un idéologique de la puissance), constituent une sorte de trame sémantique.

Scène d'ouverture de 2001 (le passage commence à 5 minutes)

Bien. Mais si l'on poursuit le visionnage du film, on parvient à une scène qui repose sur un tout autre principe ; dans la scèbe qui suit cette que nous venons de voir, l'homme-singe met à profit sa géniale invention en fracassant le crâne d'un autre homme-singe (d'un clan opposé). Il jette ensuite son arme... dont Kubrick enchaîne la trajectoire avec celle d'un vaisseau spatial (lequel apparaît ainsi comme le prolongement ultime de cettte première invention technique). Or la musique que choisit Kubrick pour illustrer la rotation des astronefs dans l'espace n'a rien de tragique ni de solennel. Encore une fois, on pourrait dire qu'il s'agit d'un jeu de mots puisqu'il s'agit d'un autre Strauss, Johann celui-là, auteur de valses de Vienne dont la légèreté et le caractère entraînant font les délices des adeptes d'André Rieu. Parallélisme ou non ? C'est précisément la force de la musique que de nous empêcher de répondre... car si l'on admet que l'amosphère de la scène est celle, puissante et imposante, que l'on trouvera dans les séquences de Starwars, alors il s'agit bien d'anti-parallélisme ! Mais justement : en accompagnant les circonvolutions aériennes de ses maquettes par un rythme sautillant, Kubrick nous donne une tout autre vision de l'espace galactique...

La valse des aéronefs (visionnez la vidéo depuis le début, le "shift" en vaut la peine...)

Enfin, Kubrick sait aussi manier la dissociation pure et simple. Ainsi, les scènes d'ultraviolence imposées à titre "curatif" au héros (si l'on veut) de "Orange Mécanique" seront accompagnées d'une musique... dont le titre est encore une fois symbolique, puisqu'il s'agit... de "l'Hymne à la joie" de Beethoven !

Nous retrouvons donc, au sein même de l'espace de la musique de film, le débat que cette musique avait pour fonction d'illustrer : la meilleure suggestion du réel est-elle nécessairement la plus conforme au réel ?

Ajouter un commentaire